Découvrez Comment Le Droit Civil, À Travers La Rencontre Des Volontés, Façonne Les Relations Juridiques Et Les Accords. Un Regard Essentiel Sur Ses Principes Fondamentaux.

**les Fondements Du Droit Civil Et Volonté Mutuelle**

- Les Principes Essentiels Du Droit Civil Aujourd’hui

- La Nature De La Volonté Mutuelle Explicée

- Les Rôles Des Parties Dans Un Contrat

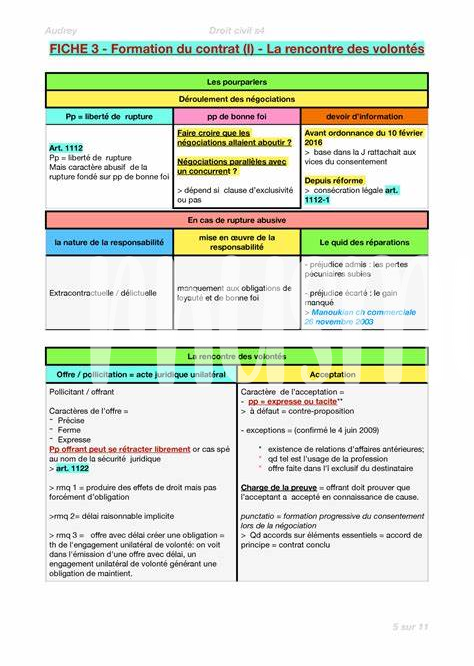

- La Prévalence De La Bonne Foi En Droit Civil

- Les Implications Juridiques Des Engagements Mutuels

- Comment La Jurisprudence Façonne Le Droit Civil

Les Principes Essentiels Du Droit Civil Aujourd’hui

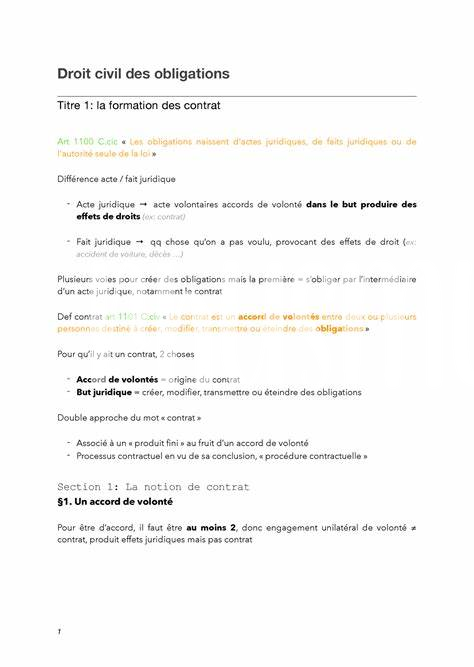

Le droit civil, en tant que fondement des relations juridiques, repose sur des principes qui ont évolué avec le temps, reflétant ainsi les valeurs sociétales contemporaines. Aujourd’hui, un des piliers du droit civil est la protection des droits individuels, couvrant principalement la propriété, les contrats, et les obligations. Ces principes garantissent que chaque citoyen puisse jouir de ses droits sans crainte de violations. Par exemple, la sécurité des transactions est primordiale; les parties doivent suivre des “sig” clairs pour s’assurer que chaque contrat respecté crée un cadre sûr et fiable. En ce sens, le droit civil s’érige comme une barrière contre les abus, offrant un recours précieux pour ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits dans des situations complexes.

Un autre aspect essentiel est l’importance croissante des modalités de preuve et des standards juridiques, qui permettent aux juges de trancher les litiges de manière juste et équitable. Disons qu’un malentendu entre deux parties du Pharm Party peut facilement s’élever en conflit si la bonne foi n’est pas respectée. C’est ici qu’interviennent des mécanismes tels que la “bonne foi” et la “diligence raisonnable”, qui exigent un comportement équitable tant dans la formation que dans l’exécution des contrats. En substance, le droit civil actuel est un reflet des normes éthiques et sociales, visant à établir des rapports harmonieux entre individus, tout en garantissant que les engagements mutuels soient réellement honorés.

| Principe | Importance |

|---|---|

| Protection des droits individuels | Assure la sécurité et la justice dans les transactions |

| Bonne foi | Favorise des relations contractuelles équitables |

La Nature De La Volonté Mutuelle Explicée

Dans le cadre des relations contractuelles, il est essentiel de comprendre le concept de la volonté mutuelle. À la base, cette notion réfère à l’accord entre les parties impliquées, qui s’engagent à respecter les termes établis. Cette rencontre des volontés n’est pas simplement une formalité, mais un élément vital qui donne naissance à des obligations légales. Ainsi, on peut dire que la volonté mutuelle est le fondement même du droit civil, car c’est elle qui permet de légitimer l’existence d’un contrat, tout en garantissant la protection des parties.

La volonté mutuelle se définit également par sa nature subjective : chaque partie doit exprimer clairement son intention de s’engager. Cela implique que les déclarations doivent être explicites, mais également compréhensibles. On peut comparer cette expression à un “Rx” en pharmacie, où chaque détail doit être précis pour éviter toute ambiguïté. En effet, une mauvaise interprétation ou une omission pourrait rendre l’accord contestable, tout comme une prescription mal rédigée peut entraîner des “Label Sticker Shock” chez les patients.

De plus, la volonté mutuelle doit être libre et éclairée. Les parties ne doivent pas être sous l’influence d’un vice de consentement tel que la menace ou la dol. C’est en cela que la bonne foi joue un rôle crucial : elle assure que chaque partie agit de manière honnête et transparente. Par ailleurs, le droit civil impose que des éléments essentiels, tels que l’objet et la cause du contrat, soient clairement établis, afin de prévenir toute “Red Flag” ultérieure en cas de litige.

Finalement, la jurisprudence a un rôle indéniable dans la clarification de cette notion. Les décisions judiciaires font souvent référence à des cas où la volonté mutuelle a été mise en question, ce qui permet de développer une ligne directrice pour les futures interprétations. Ainsi, on peut observer comment le droit civil s’adapte et évolue en tenant compte des nouvelles réalités sociales, tout en respectant le principe fondamental de l’engagement mutuel, pilier essentiel des relations contractuelles.

Les Rôles Des Parties Dans Un Contrat

Dans tout contrat, chaque partie joue un rôle déterminant qui contribue à l’harmonie et à l’efficacité de l’accord. D’une part, nous avons le créancier, qui a pour mission d’exiger le respect des engagements pris, que ce soit la livraison d’un produit ou la prestation d’un service. De l’autre, le débiteur est tenu d’exécuter les obligations qui lui incombent. La dynamique entre ces acteurs est semblable à une rencontre dans le domaine du droit civil la rencontre des volontés, où la coopération et l’adhésion aux termes établis permettent d’éviter les conflits.

La clarté des rôles est essentielle pour écarter les malentendus pouvant résulter d’une interprétation erronée des responsabilités. Les obligations et les droits de chaque partie doivent être clairement définis, généralement dans le texte du contrat pour assurer la sécurité juridique. Cette séparation des fonctions agit comme une prescription qui guide les comportements et clarifie les attentes. En outre, le principe de la bonne foi impose une obligation morale aux deux parties, leur permettant d’anticiper des comportements conformes, évitant ainsi des risques inutiles.

Enfin, il est crucial de comprendre que les rôles ne sont pas figés. Les parties peuvent être amenées à renégocier leurs obligations en fonction des circonstances. Par exemple, un débiteur peut demander une modification temporaire des termes en cas d’imprévu, tandis qu’un créancier pourrait accepter des ajustements pour maintenir une relation commerciale fructueuse. Cette flexibilité reflète l’idée que chaque contrat doit évoluer avec le temps, garantissant ainsi que la volonté mutuelle demeure respectée.

La Prévalence De La Bonne Foi En Droit Civil

Dans le droit civil, le principe de la bonne foi est fondamental et constitue le socle sur lequel se bâtissent les relations entre les parties. En effet, lorsque deux volontés se rencontrent pour conclure un contrat, il est crucial que chacune agisse de manière honnête et loyale. Ce devoir de bonne foi n’est pas simplement une obligation morale, mais il est également enraciné dans les normes juridiques qui régissent les interactions contractuelles. Cette approche favorise une atmosphère de confiance, permettant aux parties d’anticiper un comportement respectueux de leurs droits et obligations.

La bonne foi se manifeste tout au long de l’exécution du contrat, y compris dans les phases de négociation et d’interprétation. Par exemple, lors de la conclusion d’un accord, chaque partie doit s’efforcer de garantir que les informations fournies sont complètes et véridiques, sans tenter de duper l’autre partie. Cette transparence est essentielle pour éviter des malentendus qui pourraient mener à des conflits ou à des litiges. En théorie, cette attente d’honnêteté stricto sensu permet d’éviter les abus et favorise la stabilité des engagements, car chaque partie sait que l’autre agira conformément à une logique de respect mutuel.

Il est donc évident que le respect de la bonne foi non seulement protège les intérêts individuels, mais contribue également à l’efficacité globale du système juridique. En instaurant un cadre où les transactions sont réalisées dans un esprit de collaboration, on limite considérablement les risques d’inefficacité et de contentieux. Les engagements mutuels prennent alors tout leur sens, car ils reposent sur une alliance plus que sur une simple échange de promesses. Ainsi, la bonne foi devient un véritable élixir de santé pour les relations contractuelles, garantissant que la rencontre des volontés ne se transforme pas en une source de discorde, mais en un partenariat fructueux.

Les Implications Juridiques Des Engagements Mutuels

Dans le cadre du droit civil, la rencontre des volontés constitue un élément fondamental qui façonne les engagements entre les parties. Lorsque deux parties acceptent de créer un contrat, il ne s’agit pas seulement d’échanger des promesses, mais également de reconnaître des obligations juridiques ayant des implications profondes. En effet, chaque engagement mutuel est le reflet d’une confiance réciproque et d’une volonté commune de respecter les termes de l’accord. Cette dynamique ne se limite pas à un simple échange ; elle engage aussi des conséquences qui peuvent être juridiques et économiques.

Les implications de ces engagements peuvent varier considérablement selon le contexte. Lors qu’un individu s’engage à fournir un service ou un produit, il doit être conscient de ses responsabilités, en plus de la nécessité d’adhérer à des normes légales. Par exemple, en cas de non-respect, la partie lésée peut réclamer des indemnités, voire annuler le contrat suivant les termes stipulés. De plus, la rédaction soigneuse des clauses contractuelles devient essentielle afin d’éviter des ambiguïtés qui pourraient mener à des litiges. Ainsi, chaque mot choisi résonne avec une signification juridique.

Il est également important de considérer le rôle de la bonne foi dans ces engagements. En effet, le droit civil impose une obligation de loyauté et de transparence lors de la formation du contrat. Cela signifie que les parties doivent se comporter en partenaires honnêtes, recherchant un compromis favorable. Tout manquement à cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques, compromettant ainsi la validité de l’accord initial.

Un tableau ci-dessous illustre les différentes conséquences possibles des engagements mutuels :

| Type d’engagement | Conséquence en cas de non-respect |

|---|---|

| Service fourni | Demande d’indemnisation |

| Produit livré | Annulation du contrat |

| Non-respect des clauses | Lancement d’une action en justice |

Pour conclure, les engagements dans le cadre du droit civil, à la lumiere d’une rencontre des volontés, sont non seulement des obligations morales mais aussi des engagements juridiques ayant des répercussions sur le long terme. Respecter ces engagements est essentiel pour maintenir la confiance et la stabilité dans les relations contractuelles.

Comment La Jurisprudence Façonne Le Droit Civil

La jurisprudence joue un rôle crucial dans l’évolution du droit civil, agissant comme un miroir de la société et de ses attentes. En interprétant et en appliquant les lois, les juges façonnent des principes qui répondent aux réalités contemporaines, loin des normes figées. Par exemple, lors d’un différend contractuel, une cour peut établir des précedents qui influencent les décisions futures, garantissant ainsi que la justice reste dynamique et adaptée aux besoins des citoyens. Ce processus d’interprétation contribue à clarifier et à préciser les ambiguïtés présentes dans la législation, rendant les engagements mutuels plus compréhensibles pour les parties impliquées.

Les décisions rendues par les tribunaux jouent également un rôle de guide pour les praticiens du droit, leur permettant de mieux anticiper la façon dont leurs affaires pourraient être traitées. Cela crée une sorte de “script” juridique, où les avocats peuvent naviguer avec plus de confiançe dans le système judiciaire. À travers ses interprétations, la jurisprudence devient un élément vivant, une sorte d’ “élixir” qui dynamise le droit civil, le rendant apte à traiter des situations nouvelles et complexes. Ainsi, ce processus, loin d’être statique, s’avère fondamental pour garantir un cadre juridique qui évolue en harmonie avec les aspirations de la société.