Découvrez Les Enjeux Autour Des Prostituées À Aubagne Et La Réglementation En Vigueur, Un Sujet Essentiel Pour Mieux Comprendre La Situation Des Travailleuses Du Sexe.

**les Lois Sur La Prostitution En France**

- Historique Des Lois Sur La Prostitution En France

- Les Différents Types De Prostitution Et Leurs Implications

- La Loi De 2016 : Pénalisation Des Clients De Prostituées

- Impact Des Lois Sur Les Travailleurs Du Sexe

- Débats Sociétaux Autour De La Légalisation De La Prostitution

- Alternatives Et Soutiens Pour Les Travailleurs Précaires

Historique Des Lois Sur La Prostitution En France

Depuis le Moyen Âge, la prostitution a été un sujet de controverse en France, oscillant entre tolérance et répression. Au début, elle était acceptée comme une réalité sociale, avec même des municipalités qui réglementaient ce que l’on appelait “le métier”. Cependant, au XIXe siècle, la répression s’est intensifiée, menant à des lois visant à contrôler et à stigmatiser les travailleurs du sexe. Paradoxalement, le Code pénal de 1810 a introduit des mesures destinées à interdire la prostitution en tant qu’activité publique, tout en reconnaissant implicitement son existence.

Au fil des décennies, le débat sur la réglementation de la prostitution a évolué. Dans les années 1940, la France a mis en place des “maisons closes”, mais celles-ci ont rapidement été fermées en 1946, entraînant une stigmatisation accrue des professionnels du sexe. À partir des années 1970, le mouvement féministe a commencé à militer pour la dépénalisation, arguant que les lois existantes étaient injustes et renforçaient la marginalisation. Cela a conduit à l’adoption de diverses lois et réglementations, bien que, jusqu’à récemment, aucune n’ait véritablement abordé la question du travail du sexe comme un métier à part entière.

Le tournant décisif est survenu en 2016, lorsque la France a légiféré pour pénaliser les clients de prostituées, une mesure qui visait à dissuader la demande et à protéger les travailleurs du sexe. Cette loi a suscité des débats passionnés, divisant l’opinion publique et incitant un examen approfondi des lois sur la prostitution et de leur impact sur cette population. Les discussions continuent, notamment sur les alternatives à la répression et l’encadrement des travailleurs du sexe dans une société qui, malgré les lois, peine à accepter cette réalité.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1810 | Introduction du Code pénal, réglementant la prostitution. |

| 1946 | Fermeture des maisons closes. |

| 2016 | Pénalisation des clients de prostituées. |

Les Différents Types De Prostitution Et Leurs Implications

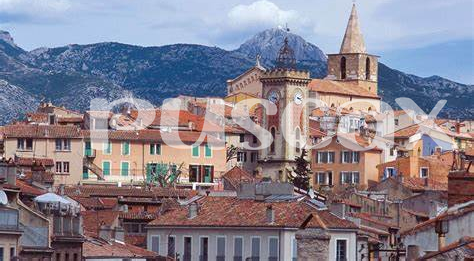

La prostitution, dans ses multiples formes, est un phénomène complexe qui ne se limite pas à une simple transaction commerciale. D’une part, on peut distinguer la prostitution de rue, souvent liée à des conditions de vulnérabilité et d’urgence, où des femmes, comme celles que l’on peut croiser à Aubagne, se retrouvent à chercher des clients dans l’espace public. D’autre part, il existe également la prostitution intérieure, qui englobe les salons de massages, les lieux de rencontre privés et les plateformes en ligne. Chacune de ces formes de prostitution présente ses propres dynamiques, ses risques et ses implications légales.

Les impliciations de ces distinctions sont notables. En effet, la prostitution de rue est souvent criminalisée, ce qui intensifie les risques pour les travailleurs du sexe, notamment en matières de sécurité et de santé. De l’autre côté, la prostitution intérieure peut bénéficier d’une certaine régulation, mais elle n’est pas sans défis. Les travailleurs sont parfois poussés à fréquenter des “pill mills” où ils peuvent être exploités, ou à naviguer dans des environnements où la peur des autorités les empêche de signaler des abus ou de chercher de l’aide. Ainsi, malgré les différences apparentes, toutes ces formes de prostitution sont enchevêtrées dans une toile de précarité et de législation floue.

Le débat autour de la légalisation de la prostitution tend à se centrer sur ces distinctions. Les partisans soutiennent que la légalisation permettrait de protégér les travailleurs et de leur donner accès à des droits, tandis que les opposants, souvent influencés par des considérations morales, craignent une normalisation de l’exploitation. Dans ce contexte, comprendre les différentes facettes de la prostitution s’avère essentiel pour aborder les solutions à envisager pour les travailleurs du sexe, notamment en matière de soutien et d’accompagnement.

La Loi De 2016 : Pénalisation Des Clients De Prostituées

En 2016, la France a pris un virage significatif concernant la régulation de la prostitution, avec pour but de lutter contre l’exploitation des prostituées. La nouvelle loi a introduit une pénalisation des clients, dans l’espoir de réduire la demande pour les services sexuels monétisés. Cette mesure a suscité des réactions mitigées à travers le pays, alimentant un débat intense sur l’efficacité et l’éthique de cette approche. La logique derrière cette loi était de protéger les travailleurs du sexe, comme les prostituées à Aubagne, en sapant leur exploitation par des clients. Cependant, cette imposition de pénalités à ceux qui recourent à des services sexuels alimente la stigmatisation autour de cette profession.

Les partisans de la loi soutiennent qu’en rendant les clients responsables, on élimine une partie de la structure qui permet à la prostitution d’exister. En diminuant le nombre de clients, l’objectif est de rendre le milieu moins attractif pour les réseaux de traite des êtres humains. Cependant, certains critiques affirment que cette pénalisation accroît le risque pour les travailleurs du sexe, les poussant à opérer dans des conditions encore plus dangereuses pour éviter de se faire remarquer par les autorités. Les prostituées se retrouvent donc dans une position vulnérable, naviguant dans une légalité incertaine.

L’impact de cette loi s’est également manifesté dans le quotidien des travailleurs du sexe. Beaucoup ont rapporté une augmentation de la violence et de l’insécurité, car les clients sont devenus plus furtifs. Ces changements ont transformé la manière dont ces travailleurs interagissent avec leur environnement, parfois même les contraignant à se tourner vers des secteurs moins sécurisés ou à des pratiques à risque pour se protéger. Les témoignages de prostituées à Aubagne, par exemple, révèlent une augmentation des problèmes de santé mentale, exacerbés par l’isolement et la stigmatisation.

Dans ce contexte, il est essentiel de réfléchir aux alternatives qui peuvent offrir un soutien réel aux travailleurs du sexe. Des programmes de sensibilisation et de protection sont nécessaires pour garantir leur sécurité tout en respectant leur autonomisation. L’enjeu est de trouver un équilibre entre la régulation d’une profession souvent marginalisée et la protection des individus qui y travaillent, afin de créer un environnement où chacun peut vivre sans crainte de répercussions.

Impact Des Lois Sur Les Travailleurs Du Sexe

La législation sur la prostitution en France a eu des conséquences notables sur la vie des travailleurs du sexe, souvent confrontés à une réalité difficile. Avant la loi de 2016, les prostituées, comme celles d’Aubagne, avaient la possibilité d’exercer leur activité sans craindre de sanction, tant que la sollicitation se faisait dans le respect des lois en vigueur. Cependant, avec la pénalisation des clients, une pression accrue s’est installée. Cela a entraîné une stigmatisation supplémentaire et d’importants défis pour se protéger tout en continuant à travailler.

Le nouveau cadre juridique a également eu un impact direct sur la sécurité des travailleurs du sexe. Afin de minimiser les risques, certains ont dû s’adapter, cherchant des moyens plus discrets pour se rencontrer avec des clients. Ces ajustements peuvent parfois mener à des situations dangereuses. De plus, la lutte pour des conditions de travail meilleures et plus sûres est devenue un sujet de plus en plus pressant. La répression de l’activité a amené certains à se tourner vers des réseaux clandestins, souvent liés à la criminalité, risquant leur intégrité physique et leur bien-être.

Par ailleurs, la loi a également renforcé les inégalités dans le secteur. Les prostituées bénéficiant de réseaux solides ou de clients réguliers ont moins souffert de ces changements, tandis que d’autres, plus vulnérables et précaires, ont vu leur situation se dégrader. Les travailleurs du sexe indépendants se retrouvent alors en quête de soutien, tant matériel qu’émotionnel, face à un système qui semble souvent ignorer leurs besoins réels.

Ces défis ne se limitent pas à des enjeux individuels : ils soulèvent des questions plus larges sur la reconnaissance des droits des travailleurs du sexe. Les débats autour de la légalisation et de l’encadrement du métier restent très présents dans le débat public. Une réflexion collective est donc nécessaire pour élaborer des solutions qui répondent aux réalités de ces personnes, tout en visant leur sécurité et leur dignité.

Débats Sociétaux Autour De La Légalisation De La Prostitution

Les débats autour de la légalisation de la prostitution en France sont souvent animés et montrent des positions divergentes au sein de la société. D’une part, les partisans soutiennent que la légalisation pourrait offrir aux travailleuses du sexe un cadre plus sûr, où elles auraient des droits et une protection légale. Cela permettrait également de réduire le stigmatisation qui accompagne souvent le métier, en transformant l’image de la prostituée, par exemple dans des villes comme Aubagne. En revanche, les opposants à cette vision craignent que la légalisation n’entraîne une commercialisation accrue de la sexualité, privilégiant les intérêts des clients au détriment de la dignité et du bien-être des travailleuses. Une telle perspective soulève également des questions sur la manière de gérer la santé publique et la sécurité dans un environnement où le commerce du sexe est acceptée.

Les discussions se focalisent également sur des enjeux socio-économiques, notamment la nécessité de fournir un soutien adéquat aux travailleurs précaires. Un modèle déjà observé dans certaines régions consiste à organiser des “pharm parties”, où des professionnels de la santé pourraient fournir des conseils et des ressources pour améliorer la sécurité et le bien-être des travailleuses. Cela inviterait à une approche plus humaine, promouvant des services de santé accessibles, comme des « happy pills » pour ceux qui en ont besoin, tout en abordant les préoccupations liées à la stigmatisation. En intégrant l’idée que la légalisation pourrait, en théorie, conduire à un environnement de travail plus digne pour les prostituées, la société pourrait faire un pas vers une reconnaissance et une acceptation plus larges des réalités complexes lièes au sexe travail.

| Position | Arguments |

|---|---|

| Pour la légalisation | Protection légale, réduction de la stigmatisation |

| Contre la légalisation | Commercialisation de la sexualité, risques pour la dignité |

Alternatives Et Soutiens Pour Les Travailleurs Précaires

Dans un monde où la précarité affecte de nombreux travailleurs, il est essentiel de leur offrir des alternatives et des soutiens adaptés. Les associations caritatives et les ONG jouent un rôle crucial en fournissant des services tels que des programmes d’accompagnement psychologique, des formations professionnelles et des consultations juridiques. Ces organisations s’efforcent d’accommoder les besoins spécifiques des individus, en leur permettant de sortir d’une situation difficile ou d’obtenir un soutien lors de leur processus de réinsertion. Ainsi, on constate qu’une initiative commune pourrait inclure des “Pharm Parties”, où des travailleurs précaires peuvent échanger des informations sur les ressources disponibles tout en renforçant leur réseau de soutien.

Une autre approche consiste à établir des contacts avec les acteurs sociaux afin de créer des lieux d’hébergement temporaires qui puissent accueillir les travailleurs dans le besoin. En intégrant des éléments comme des soins de santé accessibles, tant physiques que mentaux, on peut aider à améliorer leur qualité de vie. De plus, des programmes de sensibilisation sur la santé, comprenant des mesures contre l’abus de substances, pourraient également contribuer à un tournant positif. De cette manière, il devient possible de transformer ces défis en opportunités, atteignant un équilibre entre aide immédiate et formation durable. Ainsi, ces initiatives communautaires pourraient, en un sens, servir d’un “elixir” qui soutiendrait l’espoir et la résilience.