Découvrez Les Défis De La Réhabilitation Des Prostituées Au Burundi, Face À La Stigmatisation Qui Les Entoure. Un Regard Profond Sur Les Prostituées Burundi Et Leur Lutte.

**stigmatisation Et Réhabilitation Des Prostituées Burundaises** Défis Rencontrés Dans La Société Burundaise.

- Les Racines Historiques De La Stigmatisation Au Burundi

- L’impact De La Stigmatisation Sur Les Prostituées

- Les Défis Juridiques Et Sociaux Rencontrés

- Témoignages : Histoires De Vie Et De Résilience

- Initiatives De Réhabilitation Et D’inclusion Sociale

- Vers Un Changement De Mentalité Au Sein De La Société

Les Racines Historiques De La Stigmatisation Au Burundi

Au Burundi, la stigmatisation des prostituées trouve ses racines dans un contexte historique complexe, profondément ancré dans la culture et les traditions. Pendant des siècles, les rôles de genre ont été rigidement définis, octroyant aux hommes le pouvoir économique et social, tandis que les femmes étaient souvent releguées à des positions subalternes. Dans ce cadre, la prostitution est souvent perçue comme une déviance, une activité honteuse liée à la honte et au déshonneur. Les normes sociales répressives ont créé un environnement dans lequel les femmes qui se tournent vers la prostitution sont souvent considérées comme des “perdues” ou des “faillies”, créant une dynamique de rejet qui persiste aujourd’hui.

Une autre dimension à cette stigmatisation est l’impact des conflits politiques et sociaux qui ont secoué le Burundi. Les conflits armés, qui ont occurré à plusieurs reprises, ont généré de profondes inégalités socio-économiques. De nombreuses femmes se sont retrouvées dans des situations vulnérables, où le recours à la prostitution devenait une option désespérée pour assurer leur survie et celle de leurs familles. Cependant, ce choix est fréquemment accompagné d’un jugement moral sévère, renforçant ainsi l’étiquette sociale négative attachée à ces femmes.

Dans ce paysage, les dynamiques de genre exacerbent la stigmatisation. Les hommes, souvent perçus comme des “consommateurs” des services sexuels, échappent à la honte sociale, tandis que les femmes sont punies pour leur choix. C’est une dichotomie flagrante qui renforce les structures patriarcales au sein de la société burundaise. Ce phénomène souligne à quel point il est crucial de remettre en question et de redéfinir la perception des rôles de genre et de la sexualité, afin de favoriser une compréhension plus nuancée des réalités vécues par ces femmes.

En plus des croyances culturelles, le manque d’éducation et d’informations sur les droits des femmes contribue à la stigmatisation. Les parois invisibles de l’ignorance entourant la santé reproductive et les choix personnels renforcent l’idée que la prostitution est immorale. Par conséquent, en l’absence de discussions ouvertes et d’éducation appropriée, le cycle de stigmatisation continue de se reproduire, plongeant ces femmes dans une invisibilité et une souffrance qui perdurent à travers des générations.

| Facteurs | Impact sur la stigmatisation |

|---|---|

| Contexte historique | Rigidité des rôles de genre |

| Conflits sociaux | Inégalités économiques exacerbées |

| Dynamique de genre | Répartition inégale de la honte |

| Manque d’éducation | Ignorance des droits des femmes |

L’impact De La Stigmatisation Sur Les Prostituées

La stigmatisation des prostituées au Burundi a des conséquences profondes qui vont au-delà des préjugés sociaux. Les femmes qui se livrent à des activités de prostitution subissent souvent un rejet sévère de leur communauté, les isolant socialement et les privant de réseaux de soutien essentiels. Shames et humiliations les poussent parfois à adopter des comportements autodestructeurs. Par exemple, certaines peuvent se tourner vers des substances pour échapper au stress émotionnel, reliant ainsi leur souffrance à un besoin accru de médications, dans une sorte de automédication qui peut mener à des situations extrêmes. Cette spirale de dépendance aux “happy pills” et autres “narcs” compresse davantage leur existence déjà difficile.

De plus, la stigmatisation entraîne une grave vulnérabilité sur le plan économique. Les prostituées burundaises sont souvent considérées comme des parias, ce qui complique leur accès à des opportunités d’emploi dans d’autres secteurs. L’exclusion du marché du travail les pousse à vivre au jour le jour, parfois en considérant des pratiques à risque pour subvenir à leurs besoins. L’absence de protection juridique renforce également leur situation précaire, les plaçant sous la menace constante de violence et d’exploitation par ceux qui profitent de leur vulnérabilité. L’absence d’initiative pour les réglementer rend leur situation encore plus désespérée.

Les témoignages recueillis révèlent que ces femmes ne sont pas seulement des victimes de leur situation, mais qu’elles tentent souvent de résister et de se reconstruire malgré les obstacles. Vivre dans un environnement hostile peut mener à l’émergence d’une résilience inattendue. Certaines prostituées réussissent à nouer des liens solidaires, cherchant à “accomplir” un chemin vers la réhabilitation, tout en défiant les stéréotypes qui les entourent. Il est donc crucial de commencer à déconstruire ces récits, pour donner une voix à ces femmes qui représentent une partie indissociable de la réalité sociétale au Burundi.

Les Défis Juridiques Et Sociaux Rencontrés

Les prostituées du Burundi font face à de nombreux défis juridiques et sociaux qui entravent leur réhabilitation. Sur le plan légal, la criminalisation de la prostitution rend difficile pour elles de chercher de l’aide ou de bénéficier d’une protection juridique. Ce cadre légal restrictif contribue à une stigmatisation accrue, où les femmes se sentent souvent marginalisées dans leur propre communauté. De plus, l’absence de programmes d’éducation sur la santé sexuelle et les droits humains au sein des institutions publiques renforce le silence qui entoure leur réalité quotidienne. Sans accès à des services de santé et à un soutien psychologique, beaucoup d’entre elles souffrent en silence, alors qu’elles pourraient bénéficier d’une approche plus compatissante et informée.

Sur le plan social, la discrimination est omniprésente. Les préjugés envers les prostituées au Burundi affectent leurs interactions avec les autres et leur capacité à se réinsérer dans la société. On observe une sorte de “drive-thru” de mépris où chacune d’elles est souvent jugée sans véritable compréhension de leurs circonstances. Cette isolation sociale crée un cercle vicieux; en étant considérées comme des “junkies” ou des parias, elles manquent d’opportunités pour acquérir de nouvelles compétences et se reconstruire. La nécessité d’un changement social est donc impérative pour améliorer leur situation, mais cela demande un engagement de la part de tous les acteurs de la société.

Témoignages : Histoires De Vie Et De Résilience

Les histoires de vie des prostituées burundaises révèlent des luttes complexes et une résilience inébranlable face aux préjugés. Par exemple, Amina, une mère célibataire, a été forcée de rejoindre ce milieu pour subvenir aux besoins de ses enfants. Son récit illustre comment la stigmatisation a non seulement affecté son image, mais a également eu des répercussions sur la santé de ses enfants, qui ont connu de nombreux moments difficiles. Elle a dû naviguer dans un environnement où les “happy pills” sont une réponse pour beaucoup, tandis qu’elle cherchait à rester éloignée des “narcs” et des produits qui compromettent son moral. Dans sa quête de réhabilitation, Amina partage son espoir de voir un jour la société reconnaître la dignité des femmes dans sa position.

En parallèle, des histoires de vie comme celle de Pierre, un ancien assisté social, montrent à quel point la résilience est une caractéristique marquante de ces individus. Pierre a aidé Amina et d’autres à surmonter les obstacles, leur offrant du soutien psychologique et aidan en fournissant des “elixirs” et des conseils pratiques sur les soins à recevoir. Ces initiatives sont cruciales, car elles transforment la perception des prostituées dans leur communauté, ouvrant la porte à des discussions sur la dignité humaine au-delà des jugements hâtifs. Les récits de ces femmes et hommes illustrent une réalité souvent ignorée qui mérite une attention soutenue.

Initiatives De Réhabilitation Et D’inclusion Sociale

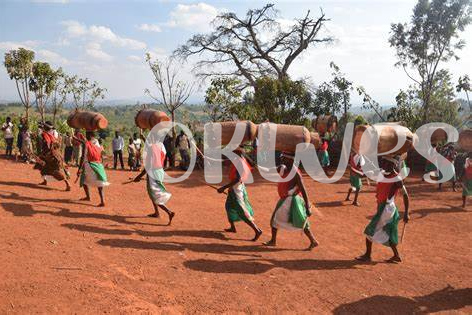

Les programmes de soutien pour les prostituées au Burundi visent à leur offrir un nouveau départ. Ces initiatives comprennent des formations professionnelles et des ateliers d’artisanat qui permettent aux participantes d’acquérir de nouvelles compétences, les rendant ainsi plus attrayantes sur le marché du travail. La réinsertion passe également par un accompagnement psychosocial, essentiel pour les aider à surmonter les traumatismes passés. Ces mesures sont indispensables pour briser le cycle de la stigmatisation et de l’exclusion, favorisant dans le même temps l’nintegration de ces femmes dans la société.

Les ONG locales travaillent ambitieux à sensibiliser le public sur les défis auxquels font face ces femmes. Des campagnes de sensibilisation sont organisées pour informer le grand public sur leur réalité quotidienne et déstigmatiser leur statut. Cela s’accompagne souvent de partenariats avec des entreprises locales prêtes à accueillir des femmes en quête de réhabilitation. Ces collaborations permettent non seulement d’offrir des emplois, mais aussi de créer un environnement plus accueillant et compréhensif pour ces femmes souvent marginalisées.

L’impact positif de ces initiatives se fait ressentir au sein de la communauté. Des rencontres intercommunautaires, où les témoignages des anciennes prostituées sont partagés, permettent de combattre les préjugés. En apprenant à connaître les histoires de vie de ces femmes, les membres de la société burundaise commencent à percevoir leur humanité, leur dignité et leur potentiel. Ainsi, le chemin vers une acceptation et une inclusion véritable est en cours, redonnant espoir et dignité à ceux qui ont longtemps été écartés.

| Initiative | Description |

|---|---|

| Formations Professionnelles | Offrir des compétences pratiques pour une meilleure insertion sur le marché du travail. |

| Sensibilisation | Campagnes visant à déstigmatiser et à informer le public sur le vécu des prostituées. |

| Partenariats Locaux | Collaboration avec des entreprises pour faciliter l’embauche et l’intégration sociale. |

Vers Un Changement De Mentalité Au Sein De La Société

Dans une société où la stigmatisation des prostituées est si enracinée, il est primordiale de favoriser un changement d’attitude. Les valeurs traditionnelles et les normes d’un environnement conservateur souvent ne laissent pas de place à la compréhension ou à l’empathie. Pourtant, des initiatives commencent à se dessiner, cherchant à éduquer la population sur la réalité des travailleuses du sexe. Par exemple, des campagnes de sensibilisation visent à démontrer que derrière chaque stéréotype se cache une histoire humaine, souvent marquée par des luttes et des violences.

La transformation du regard social peut également être encouragée par la mise en avant de témoignages inspirants. Ces récits, qui soulignent la résilience et le combat pour la dignité, peuvent toucher un public plus large. En partageant ces expériences, la société peut commencer à démanteler les préjugés et à ouvrir la voie à la compassion. Comme pour la réception de certains médicaments, où l’on doit suivre des directions précises, la compréhension du vécu des prostituées nécessite une écoute attentive et un engagement commun.

De plus, il est essentiel que les décideurs politiques et les acteurs de la société civile s’unissent pour promouvoir des législations plus inclusives. Des structures d’accompagnement peuvent offrir un soutien psychologique et social, agissant comme un “elixir” pour ceux sur le chemin de la réhabilitation. Ces efforts doivent être soutenus par des services accessibles, priorisant la dignité des personnes au-dessus des normes sociétales parfois rigides.

Ainsi, en cultivant un dialogue ouvert et en éduquant les générations futures sur la diversité et les droits humains, une évolution peut survenir. La société burundaise possède le potentiel de réécrire son récit sociétal et de réaliser un avenir où chacun a sa place, indépendamment de son parcours. La collaboration entre la communauté, les activistes, et les institutions est la clé pour un changement durable et positif.